Depuis quelques années, de plus en plus de plaintes sont déposées auprès des structures organisatrices des dispositifs d’éducation à l’image. En cause : le choix des films diffusés auprès des enfants. Analyse de Léo Souillès-Debat

Publié le 27/10/2016, Mis à jour le 26/04/2023

Choisir de diffuser un film auprès de jeunes publics n’est pas, nous le savons, choix anodin. Depuis quelques années, un phénomène nouveau est apparu : la remise en cause de parents, d’enseignants, voire de chefs d’établissement, du choix des films diffusés dans le cadre des dispositifs nationaux d’éducation à l’image : Ecole et Cinéma, Collège au cinéma et Lycéens et apprentis au cinéma. Maître de conférences en histoire du cinéma à l’université de Lorraine, Léo Souillés-Debats décrypte pour la revue ESPRIT la nature de ces plaintes et les films qui “posent problème”.

Réflexions sur les dispositifs nationaux d’éducation à l’image

Depuis plus de vingt ans, trois dispositifs nationaux d’éducation à l’image se sont développés en France [1]. Ils s’inscrivent dans le prolongement de la politique engagée par les ministères de l’Education nationale et de la Culture en matière d’enseignements artistiques dans les établissements scolaires à partir de 1983. L’initiative est portée par la Fédération nationale des cinémas français (FncF) qui se propose de “réapprendre aux jeunes à voir des films dans leur format d’origine, c’est-à-dire en salles, et à découvrir, au cours de leur scolarité, un certain nombre de films importants de l’histoire du cinéma [2]”.

Le dispositif Collège au cinéma, officiellement lancé en 1989, consiste à organiser une projection trimestrielle dans une salle de cinéma avec une classe de collégiens et à travailler autour du film avec un enseignant référent. Les œuvres sont choisies au sein d’un corpus préalablement établi par une commission composée de représentants des deux ministères (Culture et Education nationale), d’exploitants, d’inspecteurs d’académies, de conseillers pédagogiques, d’enseignants et de personnalités du cinéma. La programmation annuelle est définie à l’échelle du département par une commission spécifique. Les enseignants n’ont donc pas d’influence directe sur le choix des films, mais sont libres dans leur travail d’accompagnement [3]. En 1994, Ecole et cinéma, directement piloté par l’association Les Enfants de cinéma, étend le dispositif aux écoliers du primaire. Quatre ans plus tard, les lycées français ont la possibilité de participer au troisième dispositif : Lycéens et apprentis au cinéma.

Les trois dispositifs ont pour objectif de faire découvrir le cinéma en salle par l’intermédiaire d’une première rencontre spontanée avec l’œuvre et d’une seconde lecture, plus distante et réfléchie, afin d’associer plaisir et apprentissage autour des images animées. La recherche de cet équilibre délicat [4], souvent malmenée par les représentations et les contraintes inhérentes au cadre scolaire, pose de nombreux questionnements sur le plan pédagogique. Cet article se propose d’aborder l’un des points les plus délicats des dispositifs : la programmation. Souvent remise en cause, la sélection des œuvres cristallise les craintes des différents acteurs, en particulier sur le plan moral et éthique, tout en interrogeant l’impact de ces films sur le développement psychologique de l’enfant.

Couverture revue ESPRIT – juin 2016

Analyse des plaintes

Si les données sur les plaintes concernant les films programmés auxquelles nous avons eu accès sont sporadiques, elles permettent de prolonger la réflexion sur notre perception des images, sur le pouvoir qu’on leur octroie et, plus généralement, sur l’influence du cinéma sur notre développement personnel. Le recensement des films ayant “posé problème” lors de leur programmation concerne les trois dispositifs. Sur une période de quatre ans, une quarantaine de cas ont été recensés sur plus de quatre cents films sélectionnés. Elles portent sur une grande diversité de réalisateurs, de nationalités, de périodes et de genres cinématographiques.

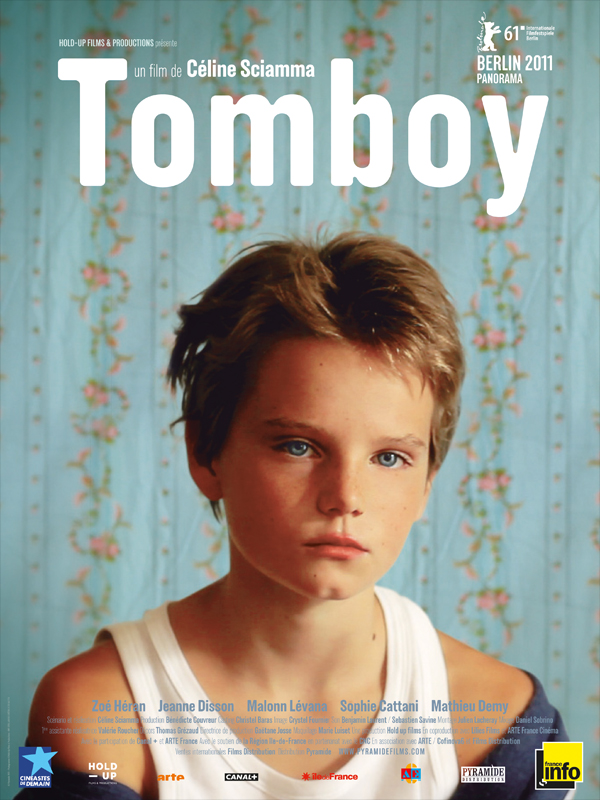

Les plaintes sont émises dans la majorité des cas par des parents d’élèves, des enseignants et, dans une moindre mesure, par des directeurs d’établissement et par le rectorat. Il est cependant difficile de tirer des conclusions quant à la nature des acteurs plaignants : enseignants et directeurs d’établissement cherchent parfois à anticiper les réactions négatives des parents. En témoigne notamment le cas du film Tomboy (Céline Sciamma, 2011) : accusé de faire la promotion de la “théorie du genre”, le film a fait l’objet de polémiques dont de nombreux médias se sont fait l’écho en décembre 2013. Des séances ont donc été annulées sur les recommandations de directeurs d’établissement ou d’enseignants. Si certains défendent ces mesures de précaution, d’autres regrettent au contraire une autocensure qui, au-delà de la position de principe, peut entraîner dans son sillage une remise en question globale et permanente des dispositifs. Il est pour l’instant difficile de constater un effet boule de neige à l’échelle nationale.

Tomboy de Céline Sciamma (2011)

La puissance des images animées suscite encore beaucoup d’inquiétude et d’incompréhension. Et plus les élèves sont jeunes, plus les inquiétudes grandissent : on recense ainsi au moins seize plaintes pour Ecole et cinéma, quinze pour Collège au cinéma et six pour Lycéens et apprentis au cinéma. La programmation destinée aux écoliers suscite des remontrances répétées que l’on peut retrouver dans différentes académies. Celles concernant les collégiens sont beaucoup plus ponctuelles, propres à des départements, voire à un seul établissement. Cette observation se confirme encore pour la programmation dans les lycées, sujette à des cas très spécifiques et peu généralisables.

Quelle que soit la fréquence de ces plaintes, les raisons évoquées peuvent se résumer à des critères clairement identifiables : langage familier ou argotique ; allusions à la sexualité et à son éveil ; scènes de nudité ; représentations d’un groupe social, politique ou confessionnel jugées ambiguës ou caricaturales ; scènes de violence physique ou morale ; prise de drogues et/ou consommation d’alcool ; pédophilie ou relations adultes-enfants jugées ambiguës ; évocation de la mort (suicide, meurtre) ; personnages effrayants du cinéma de genre (monstres, créatures étranges, psychopathes).

Cette dernière catégorie se distingue des autres par la nature des plaintes émises, qui ont toutes pour point de départ une réaction notable sur les enfants. Ainsi, des parents font état de “traumatisme” et de cauchemars suite au visionnement. Concernant Morse (Thomas Alfredson, 2008), c’est la bande-annonce du film qui a alerté des parents de lycéens, suite au malaise d’un élève à l’issue d’une séance, expérience malheureuse qui aurait conduit l’intéressé à ne pas manger de viande pendant plusieurs jours. Ces six cas de plaintes [5] sont les seuls à s’appuyer sur une réaction directe, corporelle et clairement identifiable. Les réactions très vives que ces films suscitent ne sont donc pas surprenantes puisqu’il est question du bien-être physique et psychologique de l’enfant. Mais la généralisation de la sanction (annulation de séances) reste délicate : une réaction ponctuelle et personnelle peut-elle justifier une interdiction globale ? A partir de combien de cas concermés ? Une première solution consisterait à informer les parents d’élèves de la teneur du film, mais s’expose à une condamnation du film sur synopsis ou sur bande-annonce.

Postures des plaignants

Si l’on exclut les inquiétudes des enseignants liées à un manque de formation, les plaintes se résument à deux postures. La première consiste à questionner le contenu du film, généralement sur le plan scénaristique. Les intrigues des deux films de Hitchcock (Jeune et innocent, 1937 et Fenêtre sur cour, 1954) qui s’articulent autour d’un meurtre dérangent par exemple des parents d’élèves. Ali Zaoua, prince de la rue (Nabil Ayouch, 2000) ou This Is England (Shane Meadow, 2006) sont plus généralement questionnés sur leurs partis pris moraux, jugés obscurs ou ambigus. Les plaintes reposent alors sur l’anticipation des réactions des enfants.

La seconde posture s’appuie sur des éléments très précis dans le film : une tenue affriolante de Debbie Reynolds dans Chantons sous la pluie (Stanley Donen et Gene Kelly, 1952), le mot “pute” prononcé par Françoise Dorléac dans les Demoiselles de Rochefort (Jacques Demy, 1967), le sexe d’un enfant dans Zéro de conduite (Jean Vigo, 1933), les fesses de Tommy dans la Forêt d’émeraude (John Boorman, 1985), les verres de vin et de cognac proposés à M. Hulot dans Jour de fête (Jacques Tati, 1949), ou une nageoire de phoque dépecée dans Un animal, des animaux (Nicolas Philibert, 1995). En revanche, la mise en scène est très rarement mentionnée pour justifier une déprogrammation. Elle n’est évoquée explicitement qu’à deux reprises pour A nos amours (Maurice Pialat, 1983) et Alice [6]. C’est donc avant tout le fond, et non la forme, qui inquiète et interroge. Difficile pourtant de condamner une œuvre sur un propos, un scénario et encore moins sur une image, un objet ou une réplique précise sans tomber dans un débat aux frontières aussi floues que celles des perceptions individuelles de chacun et chacune face à une œuvre.

L’influence sur le développement de l’enfant

Ces deux postures ont un point commun et ont le mérite de mettre en lumière l’origine de toutes ces craintes : l’influence des images sur notre développement personnel. D’autant que la logique est ici implacable : si les dispositifs en question revendiquent depuis toujours l’idée que le cinéma permet d’ouvrir les esprits et de forger une pensée critique, pourquoi la position inverse ne serait-elle pas admissible ? A savoir que le cinéma peut aussi être néfaste, en particulier chez l’enfant.

Les plaintes ne sont ainsi que le reflet de notre rapport intime au cinéma, dans ce qu’il a de plus beau, mais aussi de plus inquiétant. Elles questionnent notre propension à faire confiance aux images alors que le lien même qui unit un artiste à un spectateur relève justement d’une forme de manipulation, d’un accord consenti (ou non) de suspension de notre incrédulité. Or c’est bien ce degré d’acceptation, propre à chaque individu, qui détermine la distance que nous prenons avec ce que nous voyons. Cette même distance dont on suppose l’enfant dépourvu. Pourtant, plusieurs travaux ont déjà fait état de la capacité des plus jeunes spectateurs à distinguer ce qui relève de la réalité et de la fiction [7]. Mais l’idée que l’enfant est, par essence, démuni face aux images reste centrale dans la justification des plaintes. La passivité de l’enfant, ici réduit à une simple éponge à images, est très souvent admise, même lorsque le film est accompagné avant et après la séance.

Certains l’aiment chaud de Billy Wilder (1959)

Le poids des classiques

Le rejet des films est fortement influencé par deux facteurs. Le premier concerne la notoriété des films et le second repose sur l’identification supposée des jeunes spectateurs aux enfants présents à l’écran.

Bien que les œuvres récentes soient majoritaires dans les programmes des dispositifs, force est de constater que ce sont elles qui font l’objet du plus grand nombre de plaintes. Les films ayant plus de trente ans d’ancienneté sont considérés comme des œuvres dites “de patrimoine”, une catégorie aux frontières souvent floues. Dans leurs lettres, les plaignants ne manquent pas de louer le génie de Hitchcock, de Demy ou de Truffaut avant d’évoquer les raisons de leurs inquiétudes. Ce “poids des classiques” semble accentuer le sentiment de culpabilité et la difficulté à braver l’avis des instances cinéphiles qui ont érigé cet intimidant panthéon. Pourquoi le Kid (Charlie Chaplin, 1921), film abordant des thématiques souvent pointées du doigt par les plaignants telles que la précarité ou l’abandon d’un enfant, ne pose-t-il aucun problème ? Pourquoi le tueur d’enfants de M le maudit (Fritz Lang, 1931) ne choque-t-il pas ceux qui dénoncent une allusion pédophile dans l’Eté de Kikujiro (Takeshi Kitano, 1999) ? Pourquoi Certains l’aiment chaud (Billy Wilder, 1959), avec son célèbre Nobody’s perfect !, n’inquiète-t-il pas les mêmes délateurs de Tomboy et sa prétendue promotion de la théorie du genre ? Emettons l’hypothèse que les raisons tiennent au caractère “patrimonial” de l’œuvre, à la notoriété de son réalisateur auprès du grand public, mais aussi et surtout à la place des enfants dans les films concernés.

L’identification infantile

Ce dernier facteur est sans doute le plus déterminant dans les plaintes recensées. Sur l’ensemble des films étudiés, les deux tiers comportent des enfants dans les rôles principaux. L’argument qui prévaut souvent dans les commissions de programmation, à savoir qu’un “film pour enfant” comprend nécessairement des enfants, se retourne ici contre les dispositifs. Car si un enfant est supposé mieux s’identifier à une figure familière, leur présence dans des rôles principaux devrait, par la même occasion, réduire leur distance critique avec l’œuvre.

Pourtant, il suffit d’observer les films ayant fait le plus d’entrées en France en 2015, succès auquel le public jeune contribue fortement selon les enquêtes du CNC [8], pour se rendre compte qu’à l’exception des films d’animation, presque aucun d’entre eux ne propose des enfants dans ses rôles principaux. L’identification infantile n’explique qu’une partie de la consommation des jeunes spectateurs qui cherchent autant, si ce n’est plus, à se projeter dans des figures très éloignées de leur quotidien : un jeune Jedi en devenir, un dresseur de vélociraptors, un super-espion, un milliardaire (alcoolique) en armure high-tech, ou un as de la conduite automobile aux frontières de la légalité.

En somme, plus la référence relève du monde des rêves et moins elle semble inquiéter, tant sur le fond que sur la forme. Par exemple, un parent d’élève s’inquiète à l’annonce de la projection de la Petite Vendeuse de soleil (Djibril Diop Mambety, 1999) “qui parle de handicap, de misère”, soit de sujets “pas très adaptés à des enfants qui sont toujours dans l’imaginaire des films Disney”. Bien que les dessins animés en question traitent de thématiques tout aussi graves (que dire de Cendrillon, de Pinocchio, de Bambi ou du Roi lion ?), l’animation est pourtant présentée comme une valeur sûre, garante de la juste distance protectrice de l’enfant. A l’inverse, les craintes d’une identification passive et irréfléchie s’intensifient autour des prises de vues réelles montrant des figures familières, accusées d’entretenir la confusion entre réalité et fiction.

Les réactions des adultes et des enfants face au cinéma ne sont donc pas si éloignées. Elles sont multiples, spontanées, passionnées, irrationnelles. Mais n’est-ce pas cela que nous attendons de nos expériences de rencontre avec une œuvre d’art ? Certes, perdre le contrôle de son corps et de son esprit, même par plaisir, peut être inquiétant à tout âge. Aussi, la crainte d’un parent ou d’un enseignant face à un enfant dont il a la responsabilité est plus que légitime. Mais n’oublions pas que nos points de comparaison sont une projection de notre propre rapport au cinéma, éminemment intime et personnel. Pour un enfant, ce rapport se doit d’être protégé, mais aussi et surtout accompagné. D’où l’importance de cette passerelle, contrat sans cesse (re)négocié entre l’institution et la famille, et dont les fragiles fondations reposent sur une confiance accordée (ou non) aux dispositifs et à ses partenaires. Or c’est bien cette confiance qui semble de plus en plus remise en cause aujourd’hui [9].

La question que posent indirectement ces plaintes reste entière : qu’est-ce qu’un “film pour enfants” ? Et si parents et enseignants refusent d’accorder aux représentants des dispositifs le droit de répondre à cette question, qui sera en mesure de le faire ? Risquons-nous ici à une proposition. En 1948, Jean Michel, enseignant et animateur du Ciné-club de jeunes de Valence, considérait qu’il n’existait pas de films pour enfants, car il n’existait tout simplement pas de films réalisés par des enfants [10]. En attendant de découvrir les œuvres de nos enfants, ne faut-il pas simplement écouter les principaux intéressés en leur accordant un peu plus notre confiance afin qu’ils puissent nous proposer leur propre définition ?

Par Léo Souillés-Debats

[1] En 2013, le dispositif Collège au cinéma concernait 93 départements, près de 4500 collèges, plus de 440 000 élèves, soit 14 % des collégiens français.

[2] Cité par Pierre Forni, “Historique des dispositifs nationaux d’éducation au cinéma”, dans Véronique Cayla (sous la dir. de), Géographie de l’éducation au cinéma. 20 ans d’action culturelle cinématographique (1989-2009), Paris, CNC, 2009, p. 8.

[3] Ils se voient proposer des formations en fonction des départements ; un livret pédagogique leur est fourni, ainsi que des fiches pour les élèves ; s’y ajoutent aujourd’hui d’autres outils sur www.transmettrelecinema.com

[4] Sur la question du plaisir dans les dispositifs, le lecteur pourra consulter la riche et précieuse enquête de Tomas Legon sur les lycéens de la région du Rhône-Alpes : Tomas Legon, “Malentendus et désaccords sur le plaisir cinématographique. La réception de Lycéens et apprentis au cinéma par les jeunes rhônalpins”, Agora débats/jeunesses, 2014/1, no 66, p. 47-60.

[5] Concernant Edward aux mains d’argent (Tim Burton, 1990), l’Homme invisible (James Whale, 1933), la Nuit du chasseur (Charles Laughton, 1955), Alice (Jan Svankmajer, 1990), Jason et les Argonautes (Don Chaffey, 1963) et Morse.

[6] Pour l’un comme pour l’autre, les élèves auraient été ou pourraient être choqués par “l’âpreté de la mise en scène” (A nos amours) ou le “caractère sombre et morbide de la réalisation” (Alice).

[7] Voir Serge Tisseron, les Bienfaits des images, Paris, Odile Jacob, 2002.

[8] Voir l’enquête de Benoît Danard, “Les jeunes et le cinéma”, présentée en 2014 lors des Rencontres nationales de Collège au cinéma.

[9] La majorité des plaintes ont été émises il y a moins de quatre ans. A Rennes, en 2008, un participant à une conférence nationale précisait déjà qu’il observait “depuis quelque temps un certain raidissement face à [leurs] choix” de programmation.

[10] Jean Michel, “Ciné-club d’enfants de Valence”, L’Ecran français, no 139, 24 février 1948, p. 10.

Pratique

- Cet article a été initiallement publié dans la revue Esprit en juin 2016, dans le cadre d’un dossier intitulé Puissance des images. Nous remercions vivement la revue Esprit de nous avoir autorisé à diffuser cet article sur le Fil des images.

Retrouvez une version enrichie du texte de Léo Souillés-Debats sur le site de la revue ESPRIT

- A lire également, l’article de Carole Desbarats (introduction du dossier Puissance des images) : Faire face