Comparaison de deux séquences de transformation humaine, dans Les Yeux sans visage de G. Franju et Docteur Jerry et Mister Love, de J. Lewis. Bien que contemporaines, l’une a été tournée en noir et blanc, l’autre en couleurs.

Publié le 09/01/2015, Mis à jour le 10/07/2023

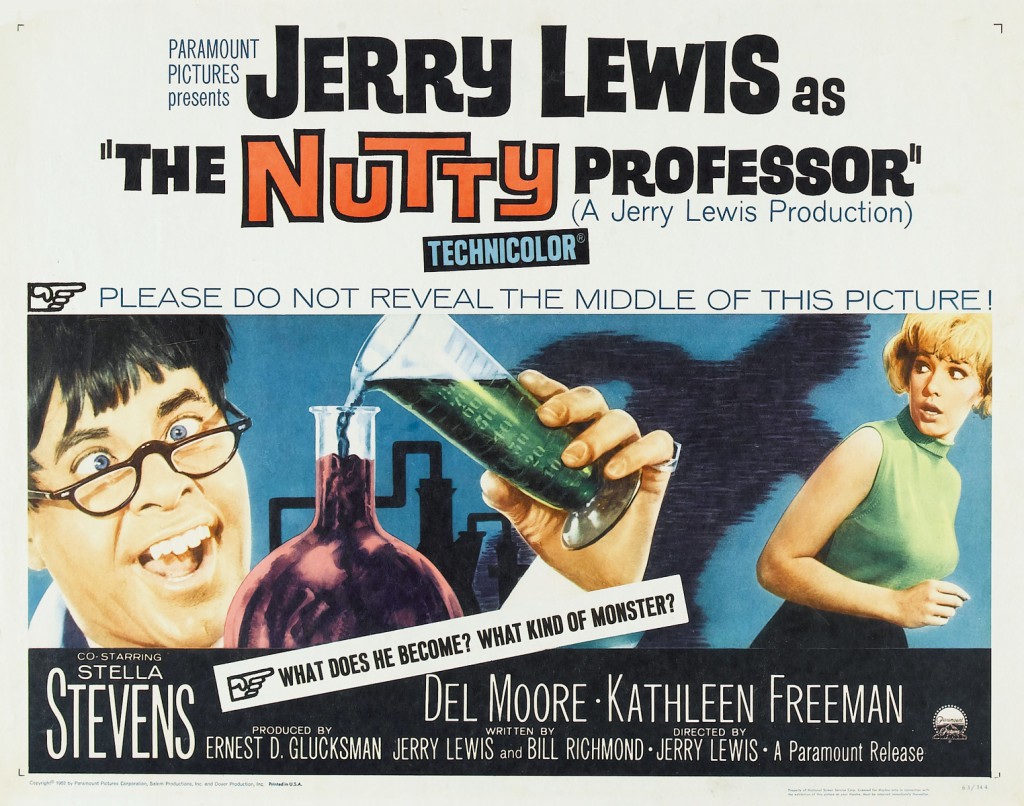

Les Yeux sans visage a été réalisé par Georges Franju en 1960, et Docteur Jerry et Mister Love (The Nutty Professor) par Jerry Lewis en 1963. Le premier de ces films constitue, dans le cinéma français de son temps, une tentative très rare de cinéma « d’horreur », et le second est une variation comique sur L’Étrange Cas du Docteur Jekyll et de M. Hyde, le récit fantastique de Robert Louis Stevenson. Dans chacun des deux films, on trouve une séquence qui donne à voir une expérience scientifique périlleuse, car touchant au corps humain : décollement du derme d’un visage dans le film de Franju, transformation radicale de la morphologie d’un individu dans celui de Lewis. À sa manière, chacune de ces séquences est un manifeste d’horreur graphique, au sens le plus littéral de l’expression, qui passe dans le premier cas par le cinéma en noir et blanc et dans le second par celui en couleurs.

1| Les Yeux sans visage

Les Yeux sans visage (1960), de Georges Franju, produit par Champs-Élysées, Lux

En 1960, le cinéma en couleurs est bien moins répandu en France qu’aux États-Unis, mais le fait que Franju ne l’aborde, contraint et forcé, qu’en 1970 révèle tout de même une prédilection du cinéaste pour le noir et blanc, plus particulièrement celui des premiers temps du cinéma, que ce co-fondateur de la Cinémathèque française avait admiré en temps que spectateur. Toutefois, le noir et blanc des Yeux sans visage ne saurait se réduire à un fétichisme cinéphile : ce choix formel a des conséquences décisives et précises sur la réception par le spectateur de la séquence qui nous occupe.

Les Yeux sans visage (1960), de Georges Franju, produit par Champs-Élysées, Lux

Aux yeux de Franju, même s’il en avait eu les moyens, il aurait été inconcevable de tourner en couleurs Le Sang des bêtes, le documentaire sur les abattoirs de Paris qu’il réalisa en 1949, car, comme il le disait a posteriori, le résultat aurait été « dégueulasse ». On est en droit de penser que c’est le même rejet d’une représentation organique du sang qui est à l’œuvre dans la séquence de l’opération des Yeux sans visage. 1960 est également l’année de la sortie de Psychose, d’Alfred Hitchcock, autre œuvre cruciale du cinéma horrifique, et l’on sait que le choix du noir et blanc par Hitchcock tint aussi pour partie au refus d’exhiber un sang visuellement trop agressif, tel qu’il l’aurait été si la célèbre scène du meurtre sous la douche avait été tournée en couleurs. Dans Les Yeux sans visage, Franju, comme Hitchcock, rejeta l’organique et opta pour le clinique.

Dans les premiers temps du cinéma, la pellicule n’était sensible qu’à une partie du spectre des couleurs visibles par l’œil humain. L’image qui en résultait était très contrastée, plus franchement en noir et en blanc que ne le sera celle produite avec le type de film qui apparaîtra par la suite ; en particulier, elle donnait à voir le sang sous l’aspect d’un noir profond. En 1960, la pellicule utilisée par Franju est sensible à l’intégralité du spectre. Pour autant, dans Les Yeux sans visage, le cinéaste semble s’être souvenu de l’esthétique propre au noir et blanc très contrasté des premiers temps du cinéma, qu’il aimait tant.

Les Yeux sans visage (1960), de Georges Franju, produit par Champs-Élysées, Lux

Noir d’encre

En effet, la séquence de l’opération chirurgicale se déroule essentiellement sur fond blanc : blanc du carrelage mural, du mobilier, des tissus et des carnations des personnages. Sur ce fond blanc viennent s’inscrire des dessins, des écoulements et des taches franchement noires. C’est tout d’abord le trait du crayon sur le visage de la jeune femme opérée, qui délimite le tracé de l’incision. De bleu qu’il serait dans un film en couleurs, ce trait devient ici pure ligne noire, qui place d’emblée l’opération sous le signe du graphisme, et plus précisément du dessin anatomique. Lorsque l’incision est pratiquée suivant ce trait préétabli, on reste dans l’ordre du graphique : il est évident (et tout porte à croire que dans l’esprit de Franju cela devait être évident, même pour le spectateur de 1960) que l’écoulement noir d’encre qui s’écoule de la pointe du bistouri n’est pas du sang, ou plutôt qu’il s’agit, littéralement, d’un « sang d’encre ».

Pour autant, loin de fonder cette séquence sur l’atténuation de l’horreur (au contraire, la succession des gestes chirurgicaux donne l’impression que rien ne nous sera épargné), Georges Franju, en stylisant graphiquement les atteintes au corps humain, suscite un sentiment horrifique inédit, comme déplacé de son territoire habituel. Lorsqu’on voit le film en public, ce dernier à tendance à rire, mais c’est d’un rire nerveux qui n’a rien à voir avec le rire de dérision ou de dégoût que suscitent les débordements d’hémoglobine des films gore, qui commenceront à apparaître quelques années après Les Yeux sans visage et Psychose avec les réalisations en couleurs de Herschell Gordon Lewis. La précision technique de l’opération des Yeux sans visage appelle a priori un réalisme organique que Franju refuse au spectateur. Faute de pouvoir trouver un exutoire visuel dans un épanchement de sang rougeâtre, ce dernier reste seul avec son malaise, de même que l’absence sur la bande sonore de toute plainte, de tout râle, de tout gémissement l’empêche de partager le traumatisme qu’il éprouve. C’est le fait même qu’une telle séquence puisse être traitée de façon aussi clinique, graphique et stylisée qui fait naître l’angoisse.

Les Yeux sans visage (1960), de Georges Franju, produit par Champs-Élysées, Lux

Après la ligne et l’écoulement, la séquence se termine sur la tache sombre du visage dépouillé de sa peau. Négatif figé du flasque masque blanc qu’on vient de décoller, ce visage écorché ressemble à une surface recouverte d’encre, qui se dissout dans le fondu au noir au moment même où elle se dévoile. Si cette image durait ne serait-ce qu’un instant de plus, le spectateur serait susceptible de décrocher : l’artifice de maquillage deviendrait tellement voyant qu’il serait difficile d’accepter plus longtemps la stylisation graphique pratiquée par Franju. Plutôt que de revenir in extremis au réalisme organique, le cinéaste escamote donc ce visage en même temps qu’il clôt la séquence.

2| Docteur Jerry et Mister Love

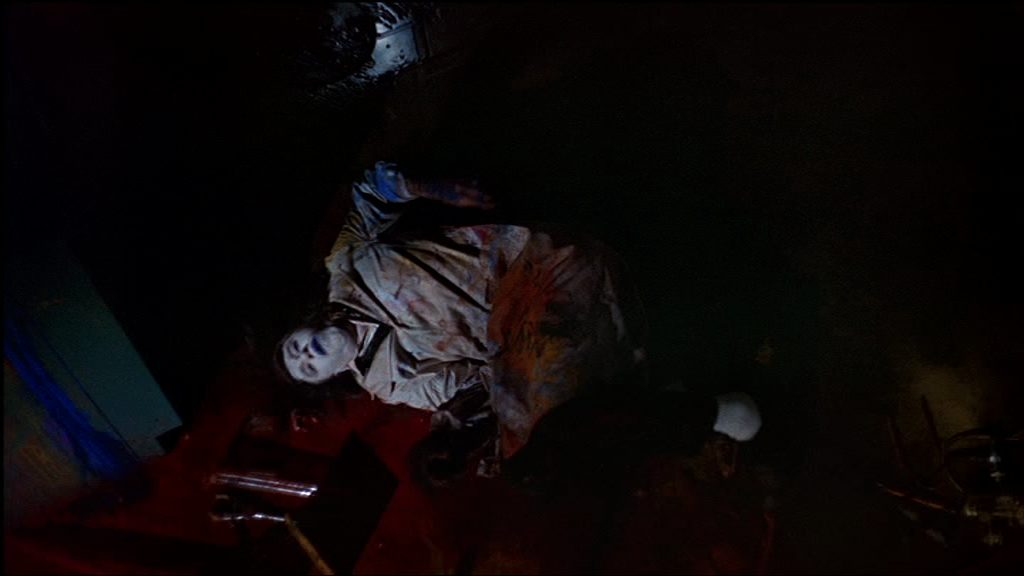

Docteur Jerry et Mister Love (The Nutty Professor, 1963), de Jerry Lewis produit par Paramount, Jerry Lewis Entreprises

Bien que contemporain de celui de Georges Franju, le film de Jerry Lewis s’inscrit évidemment dans un tout autre contexte culturel. Dans Docteur Jerry et Mister Love, le cinéaste-acteur pousse à sa dernière extrémité la culture visuelle populaire de l’Amérique des sixties. Plus encore qu’au « Technicolor flamboyant » du cinéma hollywoodien des années 1940, ses outrances chromatiques s’apparentent à celles de la bande dessinée. À un moment du film, le professeur Julius Kelp, interprété par Lewis, enseigne à ses étudiants le fait que tout produit chimique particulier peut à son tour se décomposer en sous-éléments. L’idée que le monde, et même l’humanité, ne seraient composés que d’unités séparables et juxtaposées participe de la sourde mélancolie du film : sous les dehors d’une pochade, il s’agit en réalité d’un drame de la solitude, qui trouve sa correspondance esthétique dans la bande dessinée, plus particulièrement dans la tradition des comics américains dans lesquels tous les éléments figurés, qu’ils représentent des êtres ou des objets, sont strictement séparés les uns des autres par le jeu des contours, des cases, des bandes — et des couleurs, dont chacune tient dans les strictes limites graphiques de l’élément figuré qu’elle caractérise. Appliqué à des êtres de chair et de sang, ce traitement graphique contribue tout autant à faire des personnages de Docteur Jerry et Mister Love des êtres esseulés que des pantins comiques.

Docteur Jerry et Mister Love (The Nutty Professor, 1963), de Jerry Lewis produit par Paramount, Jerry Lewis Entreprises

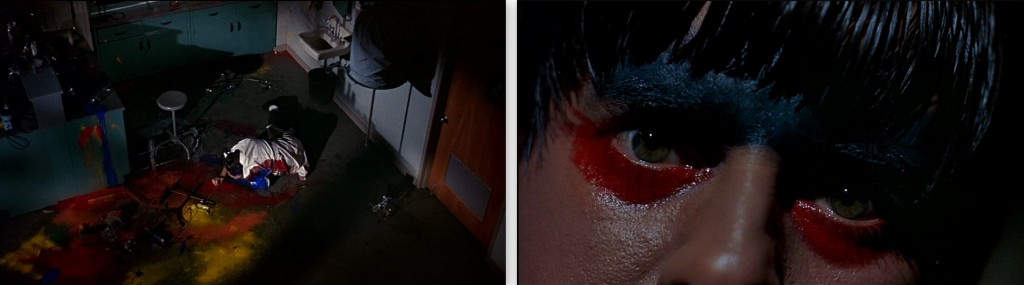

Dès le début de la séquence au cours de laquelle le disgracieux professeur avale pour la première fois la mixture censée le transformer en séducteur, Jerry Lewis profite du décor du laboratoire de chimie pour réaffirmer l’outrance de couleurs strictement séparées, fiole par fiole, éprouvette par éprouvette — en particulier le vert, visuellement très marqué. La suite de la séquence n’est pas faite selon le principe d’une transformation à vue qui impressionnerait le spectateur en lui montrant la métamorphose du personnage en continu, comme dans les adaptations antérieures de L’Étrange Cas du Docteur Jekyll et de M. Hyde. Autant que des scènes de transformation du protagoniste dans ces précédentes versions cinématographiques du roman de Stevenson (qui, à Hollywood tout du moins, avaient toutes été tournées en noir et blanc), celle de Docteur Jerry et Mister Love semble s’inspirer d’une scène issue d’un film non pas en prises de vues réelles, mais fondé sur le dessin : la métamorphose de la méchante reine en vieille sorcière dans Blanche-Neige et les Sept Nains. Dans ce dessin animé en couleurs sorti en 1937, cette métamorphose est donnée à voir de façon discontinue, par paliers successifs, comme la transformation de Julius Kelp dans le film de Jerry Lewis.

Docteur Jerry et Mister Love (The Nutty Professor, 1963), de Jerry Lewis produit par Paramount, Jerry Lewis Entreprises

Libération des couleurs

L’influence du premier long métrage d’animation produit par Walt Disney est d’autant plus probable qu’un souvenir de Jerry Lewis la suggère : lorsque les producteurs de la Paramount se sont inquiétés que Docteur Jerry et Mister Love fasse peur aux enfants, il leur aurait répondu que si Blanche-Neige et les Sept Nains ne les avait pas effrayés, son propre film ne le ferait pas non plus. Peut-être inventée, cette anecdote n’en est pas moins révélatrice : elle laisse en suspens l’éventualité qu’une forme cinématographique a priori non effrayante — un dessin animé en Technicolor, une comédie potache — puisse faire peur. Or si l’opération chirurgicale des Yeux sans visage, que nous avons envisagée précédemment, provoque un rire nerveux parce que sa stylisation graphique empêche le sentiment d’horreur du spectateur de s’épancher, dans Docteur Jerry et Mister Love la constante juxtaposition de deux imageries, l’une grotesque et l’autre horrifique, engendre un mélange inextricable, et inconfortable, d’amusement et de crainte.

Docteur Jerry et Mister Love (The Nutty Professor, 1963), de Jerry Lewis produit par Paramount, Jerry Lewis Entreprises

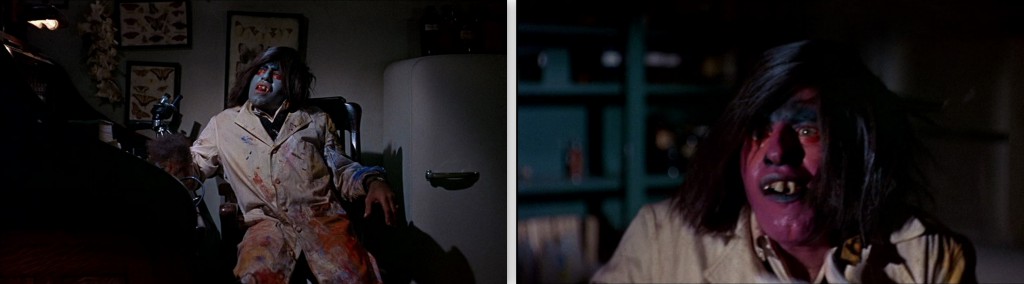

Juxtaposition, le maître mot de la bande dessinée, est celui qui convient à la façon dont les différents stades de la transformation du professeur de chimie apparaissent à l’écran, après qu’il a bu sa potion. Il n’y a pas à proprement parler de progression : on assiste à une succession de modifications corporelles spectaculaires dont plusieurs sont d’ordre essentiellement chromatique. À partir du moment où Kelp est tombé au sol, imprégnant sa blouse blanche de la belle tache multicolore qui s’y est formée, sa peau ne cesse de changer de couleur, d’une façon qui tient plus d’une cosmétique devenue folle (effets successifs de masques et de maquillages) que des effets indésirables d’une chimie mal maîtrisée sur l’épiderme du personnage. Exhibant quasi ouvertement le geste du coloriste, Jerry Lewis se situe aux antipodes du « bon goût » qui a souvent prévalu dans le cinéma en couleurs, y compris à Hollywood : à part dans des genres bien circonscrits (la comédie musicale, certains mélodrames et les cartoons, principalement), ce supposé bon goût a consisté à retenir la couleur, à lui assigner des codifications, des limites et des garde-fous. En s’inspirant d’un mode d’expression, les comics, dans lequel les couleurs éclatent visuellement (tout en étant graphiquement silhouettées), Jerry Lewis confère au chromatisme cinématographique une liberté inusité — et effrayante, comme toute liberté véritable.

Juste retour des choses ? Un an après la sortie en France de Docteur Jerry et Mister Love, un des gags du septième album d’Astérix, intitulé Le Combat des chefs, se fonde sur les variations de couleurs par lesquelles passent les personnages ayant avalé un substitut de potion magique. Variations chromatiques qui, quelle que soit leur fantaisie, redeviennent toutes naturelles en bande dessinée, et purement comiques, loin du drôle de mélange de burlesque et d’horreur à l’œuvre dans le cinéma impur de Jerry Lewis.

Le Combat des chefs de René Goscinny (scénario) et Albert Uderzo (dessin), 1964-66, Hachette

3| En perspective : Le Testament du Docteur Cordelier

Le Testament du Dr Cordelier (1959), de Jean Renoir, produit par Radio-Télévision Française (RTF), Sofirad, Compagnie Jean Renoir

En 1959, un avant que Georges Franju ne réalise Les Yeux sans visage, Jean Renoir tourne Le Testament du Docteur Cordelier, autre expérience rare, dans le cinéma français de l’époque, de film associé au genre fantastique, ou horrifique. Quatre ans avant Docteur Jerry et Mister Love, c’est déjà une variation, non comique pour sa part, sur L’Étrange Cas du Docteur Jekyll et de M. Hyde, de Robert Louis Stevenson. Réalisé pour la télévision française, le film ne pouvait être, en cette fin des années 1950, qu’en noir et blanc (alors que les quatre précédents films de Renoir avaient été tournés en couleurs).

La séquence de l’opération des Yeux sans visage et celle de la transformation de Cordelier en Opale, son double maléfique, ont en commun une blancheur clinique dominante. Mais chez Renoir, cette blancheur n’est pas prétexte à des effets de stylisation graphique : tendant vers le théâtre (à la différence de la séquence de la transformation dans le film de Jerry Lewis, dont l’exubérance lorgne vers les comics), cette épure visuelle contribue à créer une sorte de scène sur laquelle vient s’inscrire très nettement la gestuelle de Jean-Louis Barrault, ressort essentiel de cette métamorphose.

Par Jean-François Buiré, pour Le fil des images, publication du réseau des pôles régionaux d’éducation artistique et de formation au cinéma et à l’audiovisuel